電子帳簿保存法(以下「データ保存法」といいます。)で、中小企業が最小限の電子データ保存を行う場合に、どんな経理フローを想定するといいでしょうか。

命名くんを使いやすい形で、図示し、全体を整理いたします。

データ保存法で受け取るデータは、領収書・請求書・検収書などが想定されます。

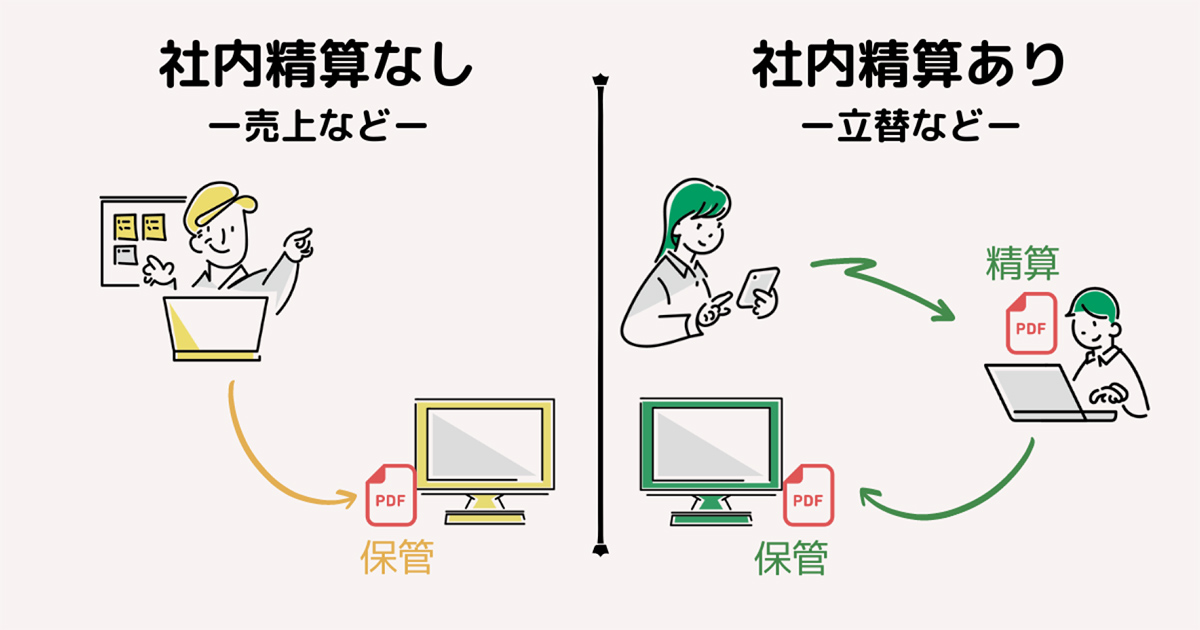

まず、電子データで受け取ったものを2つに大別して理解しましょう。

| 社内処理 | 保管義務 | |

| 売上関連 | なし | あり |

| 経費関連 | あり | あり |

ここから、図にして、社内フローを分けて整理します。

社内精算がないものは、そのまま保管すれば完了です。

立替などが発生している経費は、社内精算をしてから保管に回す必要があります。

個人事業主や中小企業であれば、この2パターンで考えておけば十分です。

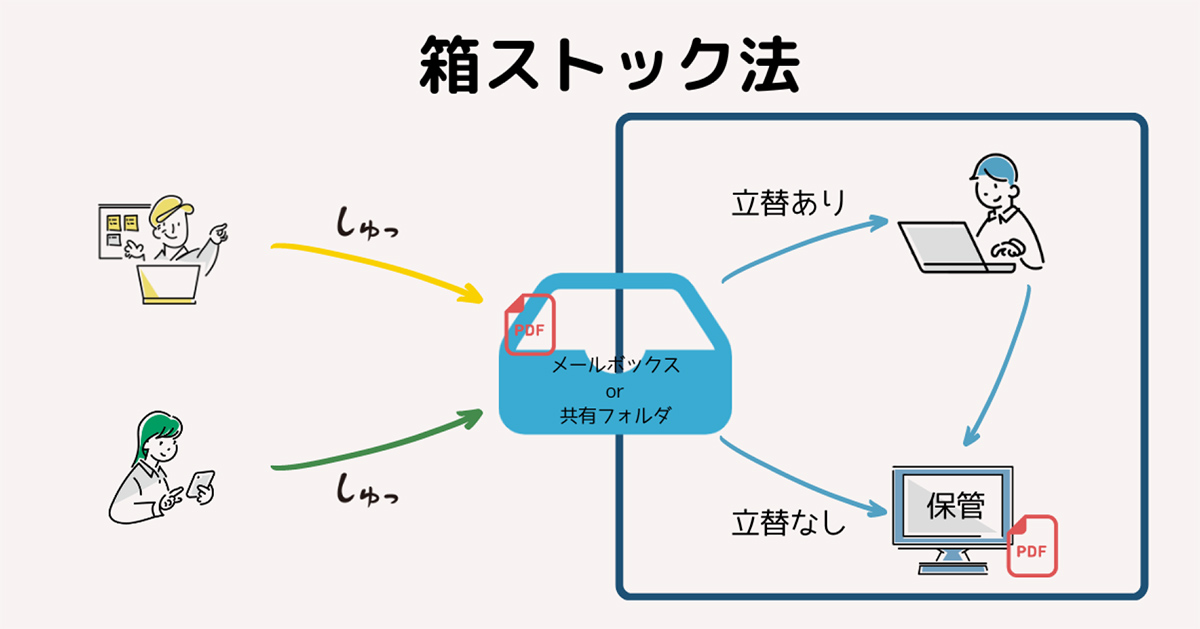

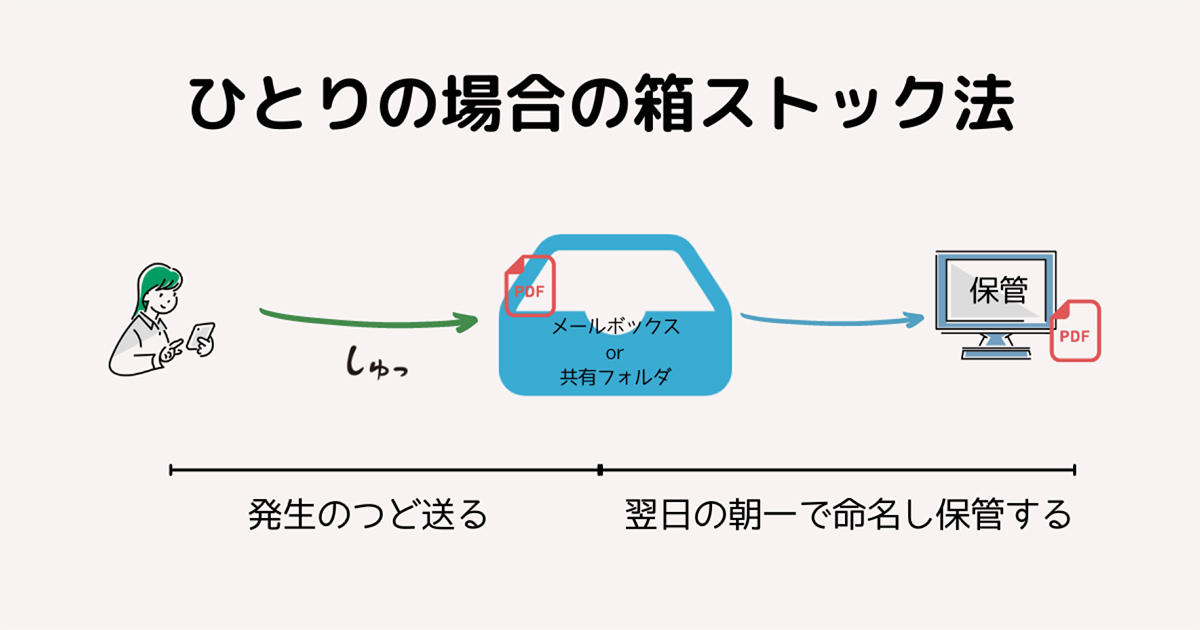

個人であれ法人であれ、小規模の場合には私が「箱ストック法」と呼んでいる方法が役に立ちます。

データは受け取ったら仮置き場へ入れ込むやり方です。

仮置き場は、専用のメールアドレスか共有フォルダを指します。

仮置き場は、会社の運用によってどちらでもいいです。

共有フォルダがある場合には、そちらで大丈夫です。

ない場合には、GmailやOutlookのようなフリーメールを作成して送付できます。

共有フォルダにする場合には、社内のアクセス制限に気を付けましょう。

メールでしかレシートがこないものもあるので、メールアドレスを使うのも適当です。

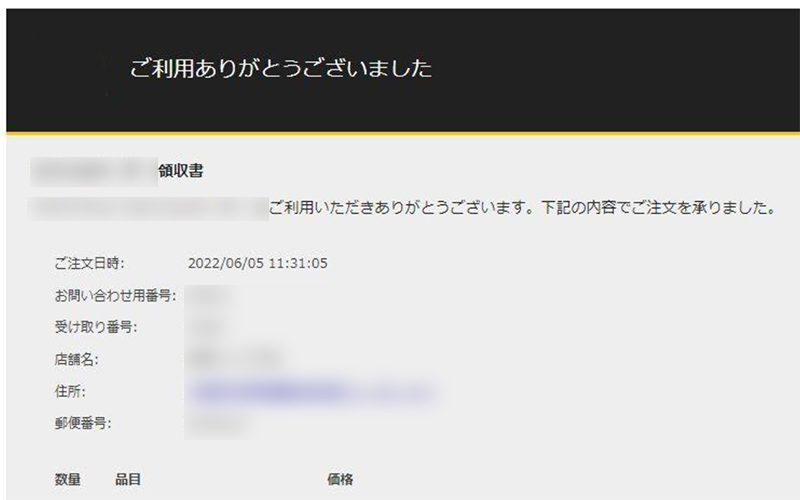

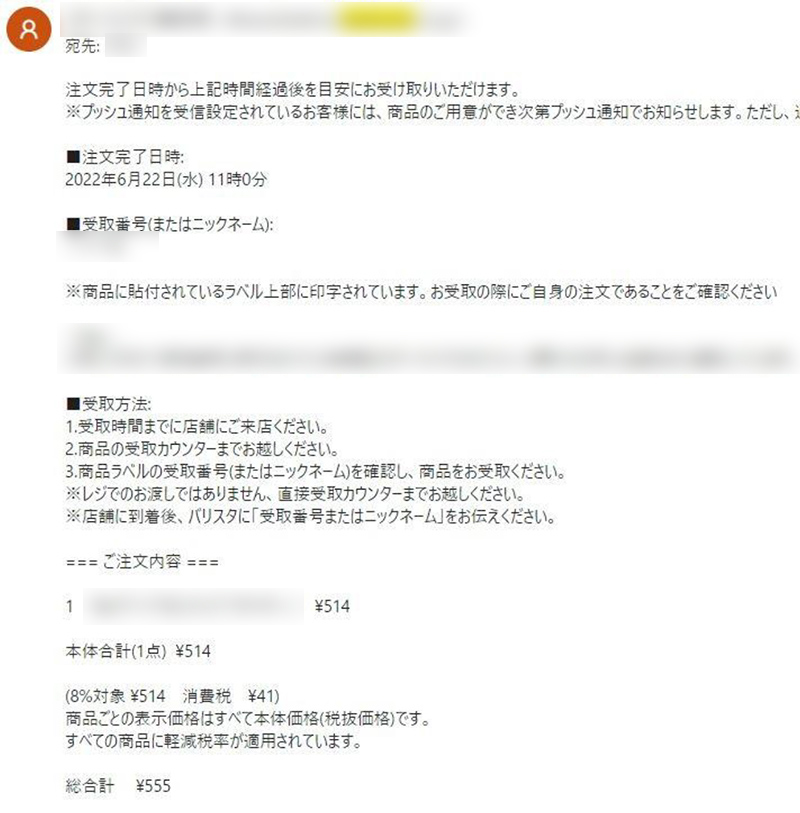

例えば、モバイルオーダーをカフェで使って打ち合わせした場合ですね。

こういったメールが保存対象になっているので、フリーメールなどを一時保管場所にしておくのもいいです。

これを踏まえた上で、個人事業主と数人で経理を行う場合のフロー例を改めてまとめてみます。

個人事業主の場合には、会社の間で立替して後で精算するといったことがほぼないでしょう。

すべて、保管していく方法でかまいません。

箱ストック法としてご紹介した通り、気を付けるべき点は、「保管するメールやPDFを受け取ったらすぐに専用のメールアドレスか共有フォルダに入れ込む」ことです。

外出が多い場合は、専用のメールアドレスがいいでしょう。

なお、メールボックスが少々荒れても気にならなければ、Gmailなどにあるラベル分けしてもかまいません。

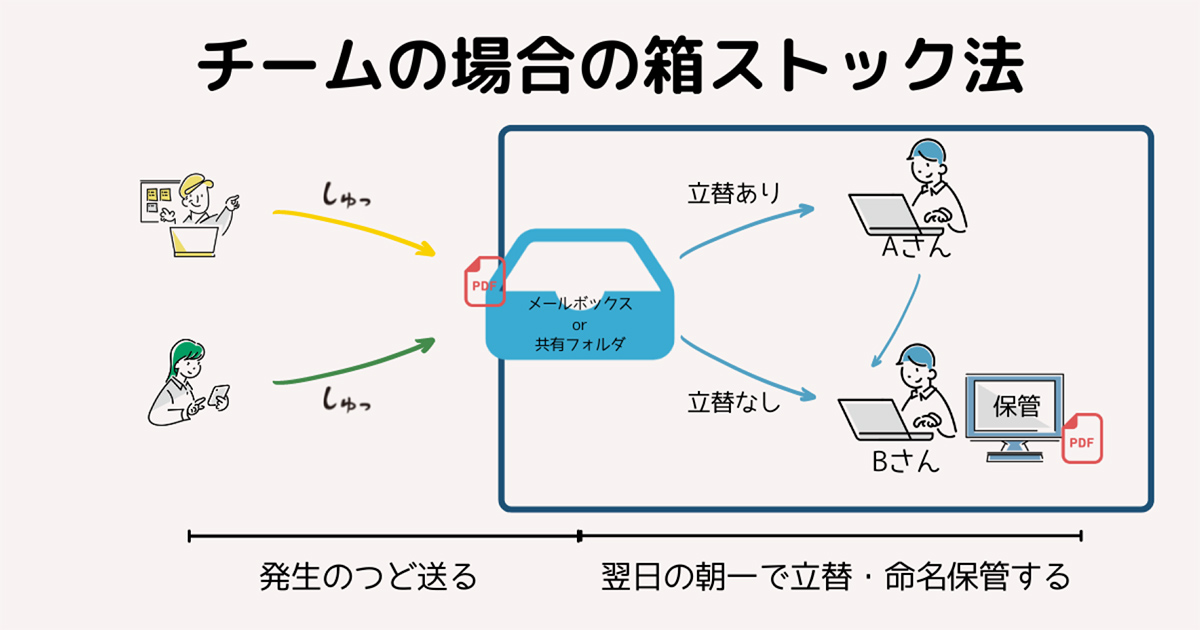

チームで使う場合に個人事業主と異なるだろう点は、立替処理が発生するだろうことです。

できる限りシンプルなフローで最小限の対応をすることを想定しています。

処理上、立替処理を行うAさんと、命名・保管を行うBさんに分けましょう。

この場合に、Bさんは、秘密保持の必要性があることは当然ですが、経理の人である必要がないです。

経理担当者が必ずしも名付けをする必要はないのです。

命名くんを使えば、名づけの技量差がほとんど出ないでしょうし。

データ保存法の改正について議論をする際に、経理担当者は基本的に嫌です。

ひとつでも間違いがあれば、指摘されるプレッシャーがあります。

フローを変えてどこかで間違いが起きやすくなるのが嫌です。

手間が増える可能性だってあります。

だから、この提案が行われたとき、経理担当者の手が空かないことがボトルネックとなることが想定されます。

だから、経理担当者が名づけをする必要がないことを強調したいです。

名づけを経理ではなく、単なる事務担当者に振るということで、経理の忌避感を下げましょう。

導入を経理現場でなく、取締役やマネージャーが行うときに意識したい分担です。

また、分業することにより、仕事を部品化して、導入後の維持・メンテナンスを楽にできます。

なお、決済システムを持っている場合には、そちらで処理するため「精算処理を行う」は不要です。

保管担当者をひとり用意すれば、事足ります。

フロー、名づけなどの話が中心でしたが、保存媒体へ気配りをしてほしいです。

せっかく保存をしても、消えてしまったら意味がありません。

一問一答では、「バックアップは求めない」となっています。

でも、実際にデータ紛失したらどうなるでしょう。

「取引先に資料をできる限り求めてください」と税務署は回答します。

AmazonなどEC サイトは保管したものを再度ダウンロードすればいいでしょう。

手間ですが、なんとかなります。

では、売り上げた先のお客さんからの領収書が紛失した場合に、相手の経理担当者に再発行をしてと、言えますでしょうか。

経理担当者として、この経験がありますが、自社もお客さん側も相当ストレスです。

お客さんを大切にしている社内営業担当者などがいれば、さらに言いづらいです。

仮に経理担当者の残業単価が社会保険料込みで3,000円とすると、4日で3時間ずつ残業して、すでに36,000円です。

税務署が「できる限り集めて」と言ってきています。

終わりが分かりません。

本当に上記のように12時間で終了できるか分からない仕事が出てきます。

個人事業主であれば、自分にしかできない仕事がたくさんあるのに、書類の収集をさせられてはたまったものではありません。

だから、小規模な最小限の保存担保として、ブルーレイディスクに焼いて保管するというのも、安心料として安いです。

外付けのブルーレイディスク BRD-UT16D(27,090円[税別])に、命名くんのID3つ(8,640円[税別])とブルーレイディスク5枚(執筆時に調べると3,794円[税別])付いたセットがあり、外付けブルーレイ本体の実質は、14,656円です。

外付けのブルーレイディスク BRD-UT16D(27,090円[税別])に、命名くんのID3つ(8,640円[税別])とブルーレイディスク5枚(執筆時に調べると3,794円[税別])付いたセットがあり、外付けブルーレイ本体の実質は、14,656円です。

経理担当者として、お客さんに領収書などの再発行を求めなくていい安心料として、かなり安いのではないでしょうか。

なお、税理士をしていて、「2024年の開始直前で、絶対にこの件の問い合わせ増えるよね」と、同業の方と話が出ます。

早めに対応すれば、早期特典がつきますし、税理士や関連する方との相談がしやすいです。

この記事を読んでいる方は、感度が高い方です。

このまま、導入まで突き進みましょう。

第4回は社内提案の通し方についてです。