LinuxベースOS搭載 法人向け2ドライブNAS

「HDL2-X」導入事例

【横浜市立荏子田小学校様】

導入事例TOPへ戻る

取材日:2019年9月20日

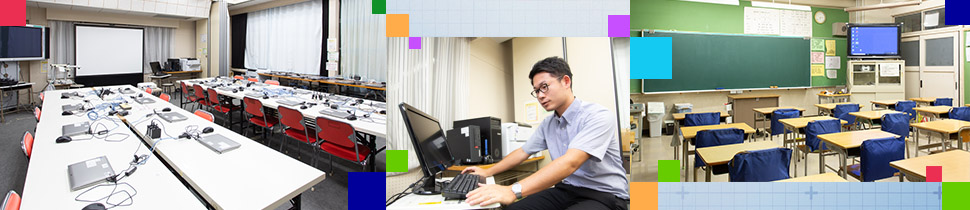

神奈川県横浜市立荏子田小学校では、計40台のタブレットPC導入をはじめ、ICT機器を用いた授業の強化に取り組まれています。それに伴って増大するデータ容量に対応するため、このたびアイ・オー・データ機器の法人向けNAS「HDL2-X」を導入されました。学校行事の動画や写真をはじめ、名簿や連絡先といった個人情報、 職員会議の書類などのデジタルデータを安全・確実に保管するため、本製品をなぜ選定し、どのように活用されているのか。同小学校の情報・視聴覚主任を務める浦部文也先生にお話を伺いました。

タブレットPCを使うほど増大していくデータを、すべて保存するために。

初めに、貴校ではICT機器をどのように活用されていますか。

初めに、貴校ではICT機器をどのように活用されていますか。

浦部先生現在、タブレットPCが学校に40台支給されています。使い方にはステップがあり、まずは教員が使うことからスタートしました。校外学習の様子を撮影したり、児童の作品を撮ってテレビに映し、「この作品のここがいいね!」と共有したり。学びの意欲が出なかった児童でも面白そうと顔を上げる良さがありますね。また、重要な箇所に線を引くよう指示する際も画面上で視覚的に伝えられますし、40人全員が正しく引いているか親機でチェックできます。

浦部先生次のステップは操作の主導権を教員から児童へ移すこと。例えば日光に宿泊体験学習で行く児童たちが調べたものをプレゼンツールで紹介したり、体験をまとめてパンフレットをつくったり。授業の中ではグループで1台、ペアで1台と活用できるようになり、タブレットPCの台数も当初の10台から20、30、40と増えてきました。

浦部先生ただ、活用度に格差があるのは課題です。まず、教員間の差。ICT機器に積極的な教員とまだそうでない教員がいる。次に児童間の差。家庭で日常的に触れていて操作に長けている子もいれば、学校で初めて機器に触れる子もいる。学校間でも、本校のように貸出PCの争奪戦になっている学校もあれば、活用に苦労されている学校もある。本校がある中学校ブロックでは、合同で研修会を開き、全体の底上げをしようという取り組みも行われています。今は過渡期ですが、来年度からプログラミング教育が全面実施されるので、教育現場でICT機器を使う機会はますます増えると思います。

新しいNASの導入をお考えになった経緯をお聞かせください。

新しいNASの導入をお考えになった経緯をお聞かせください。

浦部先生学校行事などの撮影ツールがビデオカメラからタブレットPCに替わり、データ量が膨大に増えてきました。タブレットPCから教員のパソコンを経由してNASにデータを集めているのですが、運動会や卒業式、入学式といった行事を高画質で長時間撮影すると相当な容量になります。例えば運動会の場合、動画でリレーの流れや応援団の振り付けを見せると指導しやすいので、行事の記録は過去何年分も残しておく必要があります。児童たち自身が撮った写真や作品のデータもあるのですが、NASの空き容量を確保するために泣く泣く消去するしかありませんでした。

浦部先生そうやって気を使ってきたにもかかわらず今年の4月、教員のパソコンで作業していたファイルがNASへ保存できなくなりました。確かめるとNASの空き容量がなくなっていて、仕方なく5年前以前の写真や動画はすべて消去しました。消すと少し回復しましたが、また数週間すると保存できなくなる。それを繰り返して、いよいよ根本を変えなければと考えました。

浦部先生私自身はNASの交換の経験がなかったのですが、周りの学校ではほぼ5年程度で替えているとのこと。本校のNASを見ると5年ほど前の実容量1TBの機種でした。さすがに容量の大きいNASに買い替えたほうがいいのでは?と職員会議に諮ったところ、全員が絶対にそれは最優先だと。新しく記録できないだけならまだしも、データが消えたり、取り出せなくなればどうするのか。校長先生も何よりそこに予算を割くべきと決裁され、交換したというのが経緯ですね。

まるでグラウンドが広くなったように、ICT機器をのびのび使える環境に。

アイ・オー・データ機器のNASを採用された決め手は何でしたか。

アイ・オー・データ機器のNASを採用された決め手は何でしたか。

浦部先生D-project※のワークショップでアイ・オー・データ機器の担当者に相談したところ、提案をいただきました。もともと私の中で、アイ・オー・データ機器はハードディスクドライブなどの保存系に強い企業だというイメージがあり、真っ先に候補として浮かんでいました。事前にホームページで確認した価格も妥当だったため、迷うことなくアプローチしました。そして担当者の人柄で間違いないと確信しました。

- ※D-project(デジタル表現研究会)とは:情報教育の実践研究と普及を行う産学の協同プロジェクト。全国の小・中・高校の教師や大学の研究者を中心に、「メディア創造力」を育てる新たな授業プランを開発し情報を発信。全国各地の教育団体や教育委員会等へ派遣教師やノウハウを提供しながらワークショップも行っている。

パソコンなどを使用しながらNASを切り替えたとお聞きしましたが、作業はスムーズでしたか。

パソコンなどを使用しながらNASを切り替えたとお聞きしましたが、作業はスムーズでしたか。

浦部先生アイ・オー・データ機器の担当者と本校への導入業者の方に、プロが考える最善の方法でとお願いしました。NASの切り替えは、機器から機器へ直接つなぐ方法でしたが、まったく問題ありませんでした。重要なものは個人でバックアップをとっておくのかな?と思っていましたが、それさえもなく。声をかけられて見に行ったら完了していた、そんな感覚です。

実容量1TBから 4TBにアップされて、どのように活用されていますか。

実容量1TBから 4TBにアップされて、どのように活用されていますか。

浦部先生入っているデータは、行事の動画や写真をはじめ、職員会議での重要な話し合いの書類データなど。また、校外学習に行く場合でも、行事実施申請書、児童へのしおり、保護者へのお便りなどをつくる必要があり、学年のフォルダーに入れています。推進部というフォルダーには校内の授業の研究内容、児童指導、防災や防犯の資料。あとは各教科のフォルダーなど、きりがないほど幅広いですね。

浦部先生個人情報も多いです。住所や連絡先の書かれた名簿、テストの集計データなど、個人情報も山ほどあり、バックアップ面とセキュリティ面も重要でした。

浦部先生バックアップに関しては、NASの中にある2つのHDに同じデータを記録するうえ、外付けのハードディスクを接続して3重にデータを保存しています。以前からこの体制でしたが、2重化の方式をRAIDから拡張ボリュームにしています。データ保護やセキュリティについて安定、安心度が高いという説明を受けて納得できました。

お使いになっていて、実感されているメリットをお聞かせください。

お使いになっていて、実感されているメリットをお聞かせください。

浦部先生4月にNASの空き容量がなくなったと話しましたが、実はその前から容量の重いものは取捨選択して入れていました。でもそれが非常に手間なのです。動画や写真の一覧を見てどれを消すか残すか、半年前までさかのぼって検討する時間が多くの教師には本当にない。代わりに情報・視聴覚担当がやるしかなく、「消していいですか」と聞きまわっていました。それが導入後は「重い動画もどんどん入れていい、容量に余裕がありますから」と。何も気にせずにタブレットPCが使える、この点が明らかに違います。

NASの切り替えによってタブレットPCの活用も進むという面があるのですね。

NASの切り替えによってタブレットPCの活用も進むという面があるのですね。

浦部先生はい、まるでグラウンドが広くなったような自由さです。実は前任校でも何を保存するか吟味するよう細かくチェックされ、「使いたくない」と思った経験があります。100枚撮れば絶対にいい写真があるはずなのに、3枚にしておこうかと躊躇してしまう。本当は制限なく自由に使いたいのです。この「自由の保証」がNASの性能を上げることなのだと、今回初めて切り替えに立ち会って実感しました。

教務・校務の優れたデータを共有し、教員の働き方改革の推進へ。

教員に時間が足りないとのことですが、ICT機器は貢献できますか。

教員に時間が足りないとのことですが、ICT機器は貢献できますか。

浦部先生情報・視聴覚の担当は「一子相伝」のようで(苦笑)、前任の先生が一人で頑張っていて、抜けると補充されますが専門家ではない。私も最初は何も分からず、1から覚えました。NASの引き継ぎもなかったので、メンテナンスなどはアウトソーシングできればと思いますね。

浦部先生授業のスキルもデータで共有できればいいのですが、データに残す1時間があれば明日の授業の準備に使いたい。本校にも、あゆみの所見を書く際に制限文字数に近づくとエクセルの色が変わっていく、という便利なファイルが代々伝わっていますが、前任校にはなかった。こうした知見が全国でシェアできれば、教務も校務も変わるはずです。

浦部先生今、教員の残業時間が大きな問題となっています。本校では、ICT機器を授業だけでなく教員の働き方改革の分野でも活かそうと取り組んでいます。例えば保護者のアンケート。運動会の感想や個人面談の評価などのアンケートをすべてwebで行えば、データ上で集計できます。紙で集めたものを手作業でパソコンに打ち込む手間から担任の教員は解放されます。要は紙の処理をデータ化するだけでも楽になります。

今後のご要望や展望、目標などをお聞かせください。

今後のご要望や展望、目標などをお聞かせください。

浦部先生ICT機器のデータ量は重くなる一方です。5年後の交換時期には8TBや16TBと増やしていかなければ対応しきれない。常に「広めのグラウンド」にしていかなければと思います。クラウドと棲み分けて保存先を分けていくイメージももっています。

浦部先生いずれにしても、ICT機器が当たり前の時代に活躍できる子どもを育てるために、大人が立ち止まってはいけない。積極的にICT機器を使って授業していきたいですね。そして学校の教員の負担軽減にも活用したい。教員がリフレッシュして元気でなければ、児童たちに魅力的な授業ができません。そうした意味でもICTによる改革を進めていければと考えています。

導入学校概要

- 学校名

- 横浜市立荏子田小学校

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/ekoda/

- 概要

- 15クラス、生徒数371名(令和元年5月1日現在)。東急田園都市線沿線に広がる住宅地に立地。教育に対する関心や期待も大変高い。PTA活動が活発で、各種イベントなど、保護者主催による活動が継続。荏子田自治会、嶮山自治会との連携や、地域有志による教育ボランティア、おやじの会の取組など、様々な活動が年間を通じて行われている。

- 所在地

- 横浜市青葉区荏子田三丁目8番地9

- 設立

- 昭和60年(1985年)4月

- ご担当者名

- 浦部 文也 先生

商品一覧

商品一覧